小时候,涉及神仙类的电视剧总是那么的吸引人,其中由游本昌出演的《济公》有一集描述的是朱县令断案的故事,里面一个场景活佛济公对着一个肉铺的伙计说:

“我要买脚爪,又不买毛,

有毛叫做毛脚爪,

没毛叫做光脚爪,

我买光脚爪,不买毛脚爪,

这是一只毛脚爪,你给我拔掉上面的毛,

毛是毛,脚是脚,

我要买只没有毛的光脚爪.

。。。。。。”

来自济公颇有绕口令的对话,不知你是否还依稀记得?

今天我们借着活佛济公的妙语,也跟大家聊一聊脚(足),只是小编要聊的不是猪的毛脚爪和光脚爪的故事,而是昆虫的足。因为有时候昆虫的足,也是能很好的反应出昆虫的某些习性,通过昆虫足我们可以进行更好的虫害管理。

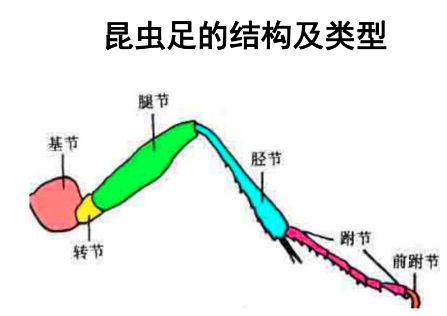

昆虫足的结构

其实昆虫有3对胸足,一对长在前胸,一对长在中胸,一对长在后胸下边,分别叫前足、中足和后足。

足的组成

基节:

靠近胸部小窝的短粗的一节,支撑着整个足的活动。

转节:

像一个转轴一样,能协调足的转动方向,最短小,形状为多角形。

腿节:

长而粗壮,有发达的肌肉,承受足的重力。

胫节:

长而细,上面常生有刺,很像是掘土机上的长臂,收缩自如,可支配足的活动。

跗节:

通常有2-5个亚节,它的活动由胫节控制,跗节前端一般有2爪,爪之间有能分泌粘液的弹性爪垫,爪和爪垫便于扒附光滑的物体,爪垫上还有感觉器官,通过接触物体产生感觉,决定它如何活动。

足的分类

昆虫足的形态结构与功能特性是虫害管理的核心参考依据之一,由于各种昆虫的生活环境和生活方式不同,它们足的形状和构造又发生了不少变化,适于爬、跳、抱、捕、挖、携、游等多种运动方式。

步行足:

最常见,比较细长,各节无显著特化现象,适于行走,如蚜虫、步甲的足

捕捉足:

为前足特化而成,特点是基节特别长,腿节有两排刺,中间有沟,胫节有一排刺,它弯曲时镶在腿节沟内,形似一把折刀,很适于捕捉猎物,如螳螂、猎蝽的前足。

跳跃足:

一般由后足特化而成,腿节特别发达,胫节细长,由于肌肉的作用,使折贴于腿节下的胫节突然伸直,昆虫身体因而向前和向上跃起,如蝗虫、蟋蟀的后足。

游泳足:

是生活在水中的昆虫后足各节延长,变得扁宽,胫节和跗节生有细长的缘毛,当足向前划动时,缘毛张开有助于向前运动,如龙虱、水龟虫的足。

开掘足:

一般由前足特化而成,特点是粗壮短扁,胫节膨大宽扁,末端外缘具坚硬的齿,跗节像铲状,便于掘土,如蝼蛄和一些金龟甲的前足。

携粉足:

由后足特化而来,胫节端部宽扁,外侧平滑稍凹陷,边缘有长毛,好像携粉筐,第一跗节特别膨大并有毛,像花粉梳,如蜜蜂的后足。

攀缘足:

跗节只有一节,前跗节为一大形钩状的爪,胫节肥大,外缘有一指状突起,当爪向内弯曲时,尖端可以和胫节端部的指状突起密接,形成钳状构造,牢牢地夹住寄主的毛发,如虱类的足。

抱握足:跗节特别膨大且有吸盘状的构造,在交配时抱握雌体,如龙虱雄虫的前足

昆虫的觅食、繁殖、迁徙等核心行为均依赖足的活动完成,其足的活动规律直接关联虫害的扩散节奏与危害范围。通过观察昆虫足的活动频次、活动时间与移动路径,可准确掌握虫害的活跃期与扩散趋势,为虫害管理提供科学依据。

好了,涉及昆虫足的故事,我们就先聊到这里吧,更多涉及虫害类知识,记得持续关注我们的小闽公众号哦。

本文部分图片来自于网络,本文旨在分享虫害控制管理及科普知识,如有侵权,请联系删除。